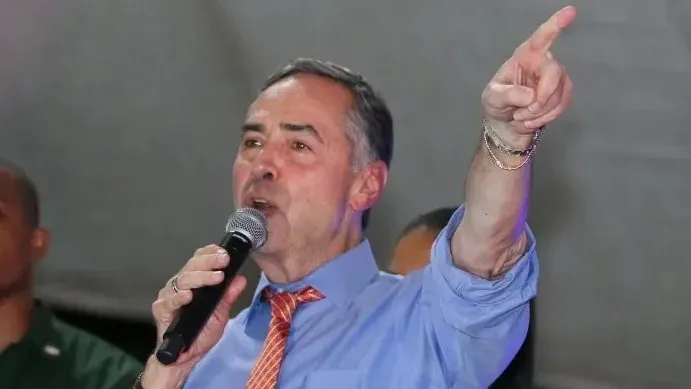

A aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF), após mais de uma década de intensa atuação iniciada com sua indicação em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff , sinaliza o fechamento de um capítulo na história recente do Judiciário brasileiro. Sua trajetória não é a de um magistrado recluso na tecnicalidade; é, antes, o retrato da transformação de um acadêmico de Direito Constitucional em um protagonista político forçado pelas circunstâncias.

Barroso deixa o cargo com a “consciência tranquila” segundo ele, e menciona que a aplicação das sanções da “Magnitsky” Contra Alexandre de Moraes e sua empresa não possuem ligação com sua decisão de sair da Suprema Corte Brasileira, mas sua passagem foi marcada por embates abertos, como as discussões acaloradas com o ministro Gilmar Mendes , e, sobretudo, por declarações que ultrapassaram a fronteira da jurisdição, sendo frequentemente percebidas como um partidarismo em favor de uma determinada agenda ideológica e política. Este artigo se propõe a analisar as falas mais polêmicas do ministro, argumentando que, em um contexto de crise institucional e ameaça democrática, Barroso adotou o que pode ser classificado como um “partidarismo de princípios,” redefinindo o papel do STF como o guardião ativo e vocal da estabilidade democrática, mesmo ao custo da neutralidade formal.

I. A Distinção Conceitual: Protagonismo Estrutural vs. A “Lenda” do Ativismo

Para Barroso, a crítica mais recorrente ao STF — a de “ativismo judicial” — é uma falácia retórica. Em sua visão, ativismo é a “criação judicial de direito” ou a invasão de competências que deveriam ser do Legislativo. Ele rebateu essa crítica de forma categórica, taxando o ativismo de “lenda” ou como um termo usado “atecnicamente pejorativa” para desqualificar decisões de que se discorda.

A defesa central de Barroso reside na tese do protagonismo institucional. Ele reconhece que o STF possui uma função relevante na vida do país , mas atribui essa força não à ambição dos juízes, mas ao próprio “desenho institucional” da Constituição Federal de 1988. Por ser uma “Constituição analítica,” que abrange uma vasta gama de temas que em outras democracias seriam reservados à política ordinária, “incluir uma matéria na Constituição é, em larga medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito”. Consequentemente, o protagonismo é a “judicialização ampla da vida no Brasil,” uma consequência inevitável, e não uma escolha ativista.

Essa distinção é crucial: ao responsabilizar o texto constitucional pelo poder da Corte, Barroso despolitiza a crítica, re-enquadrando as decisões mais controversas como atos de “fidelidade à Constituição e responsabilidade institucional”. Ele citou casos sensíveis, como o reconhecimento das uniões homoafetivas e a criminalização da homofobia, como exemplos de atuações amparadas em “mandamentos constitucionais claros,” negando a criação de direito novo. Em suma, Barroso legitimou a intervenção do STF no cenário político-social como uma obrigação estrutural, e não como uma expansão voluntária de poder.

II. O Enfrentamento Direto: O Partidarismo da Crise Eleitoral

O momento em que Luís Roberto Barroso mais claramente “tomou partido” foi durante sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no contexto da crise eleitoral de 2022. Diante de ataques sistemáticos e narrativas de fraude, a postura de Barroso evoluiu de uma defesa técnica para um confronto político explícito.

A. A Anulação da Narrativa de Fraude

O ministro se posicionou de forma incisiva contra qualquer tentativa de colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Ao rechaçar a retomada da discussão sobre o voto impresso, ele a classificou não apenas como um erro, mas como um “retrocesso que já assombrou o país”. O ponto de inflexão retórico ocorreu quando ele condenou a pauta, afirmando que a insistência nela constituía “tão somente uma tentativa deliberada de tumultuar o processo eleitoral” e que o país necessitava de “debates de ideias e não de repetição de bobagens”.

A utilização de termos como “bobagens” é uma quebra do decoro judicial tradicional, mas serviu a um propósito político: desmoralizar o movimento de contestação. Barroso trocou a neutralidade fria pelo combate ativo, alinhando-se, simbolicamente, contra a facção política que promovia a pauta de desinformação. Seu elogio às eleições em Portugal como um “show de organização e democracia” onde o resultado foi aceito “sem acusações infundadas de fraude, sem grosserias” serviu de contraste moral para condenar o ambiente de ódio e polarização no Brasil.

B. O Grito de Vitória: “Perdeu, Mané, Não Amola!”

A declaração que se tornou o símbolo máximo do partidarismo confrontacional de Barroso foi a famosa frase “Perdeu, mané, não amola!”. Proferida em novembro de 2022, em Nova York, a resposta foi dirigida a um manifestante que o seguia, questionando a segurança do código-fonte das urnas e exigindo respostas às Forças Armadas.

A frase tem uma relevância política imensa. É uma declaração informal e combativa que rompe com a compostura tradicional do STF. Mais do que uma reação pessoal, ela funcionou como uma declaração de vitória política sobre os oponentes do sistema eleitoral. Para os defensores do regime, foi a coragem de um juiz em enfrentar o extremismo; para os detratores, a confirmação da arrogância e da parcialidade do Judiciário. A escolha da retórica de combate visava impor uma derrota política clara ao movimento que ameaçava a transição democrática.

C. O Choque Institucional: Contra o “Terraplanismo Constitucional”

A atuação de Barroso no TSE levou-o a um confronto direto com segmentos das Forças Armadas. Ele não poupou críticas àqueles que, segundo ele, permitiram a instrumentalização da instituição na política partidária. Barroso lamentou que os militares, que foram convidados para a Comissão de Transparência Eleitoral de 2022, tiveram um “comportamento bastante decepcionante,” chegando a afirmar que “fizeram um papelão” no TSE.

A crítica era dirigida às “más lideranças” que, em sua visão, “manipularam” a instituição para “levantar desconfianças” e “suspeitas falsas” sobre as urnas. Ao condenar a “politização indevida” e a presença de “general em palanque” , Barroso emitiu um alerta político de alto nível, defendendo a supremacia civil e a ordem democrática contra a instrumentalização golpista.

Essa postura foi complementada por sua decisão mais contundente em relação ao papel constitucional dos militares. Ao negar seguimento a uma ação que buscava regulamentar o Artigo 142 (que define o papel das Forças Armadas), Barroso rechaçou a tese de que o dispositivo confere aos militares uma posição de “Poder Moderador”. Ele foi além da técnica jurídica ao classificar a crença nessa intervenção como “simplesmente absurda” e, notoriamente, como um “terraplanismo constitucional”. O uso de um termo tão pejorativo e midiático teve o efeito político de anular a tese, movendo o debate do campo jurídico-constitucional para o campo da irracionalidade, tornando-a inaceitável no debate institucional sério.

D. “Nós Derrotamos o Bolsonarismo”

A polêmica declaração em um evento da UNE, onde Barroso afirmou que “nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo”, gerando pedidos de impeachment e forçando o ministro a se retratar, alegando que se referia ao “extremismo golpista”.

III. O Partidarismo Ideológico: A Intervenção Social do STF

O alinhamento político de Barroso não se restringiu à defesa da institucionalidade democrática; ele se manifestou de forma clara e progressista em pautas de costumes e direitos sociais, justificando a intervenção judicial como um corretivo para a omissão ou inação do Poder Legislativo.

A. A Luta por Direitos Reprodutivos e Justiça Social

Em relação ao aborto, Barroso adotou um posicionamento que o colocou em choque com as bancadas conservadoras. Ele classificou a criminalização do aborto no Brasil como uma “má política pública”. Seu argumento é sociológico e de saúde pública: a criminalização não reduz o número de abortos, mas apenas os empurra para a clandestinidade, vitimando desproporcionalmente mulheres pobres. Essa visão é um claro endosso à agenda progressista de direitos reprodutivos e saúde pública. A sua afirmação de que pautaria a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 442) sobre o tema “em algum momento” sinaliza a disposição do Judiciário em avançar socialmente onde o Congresso se mostra hostil ou paralisado.

Da mesma forma, a postura de Barroso na discussão sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal é um exemplo de partidarismo em favor da justiça social. Ele defendeu que a intervenção do Supremo (definindo o limite de quantidade) é essencial para combater a discriminação racial e social na aplicação da lei. Barroso notou que, na ausência de critérios claros, a decisão ficava a cargo da discricionariedade policial, resultando em disparidade: “50g na zona sul do Rio é porte para consumo pessoal 50g na periferia do Rio de Janeiro é considerado tráfico geralmente você tá falando de brancos e de negros. tá falando de ricos e de pobres”. O objetivo do Supremo, segundo ele, é “acabar com a discriminação e estabelecer Qual é a quantidade que vale para pobre e para rico” , o que configura uma intervenção jurídica motivada por um claro viés em favor da equidade racial e social.

B. A Efetivação do Mandato da Omissão

O partidarismo ideológico de Barroso é a manifestação prática do que a maioria progressista do STF entende como o Mandato da Omissão Inconstitucional. Onde o Congresso falha em regulamentar direitos fundamentais (como a igualdade LGBTQIA+ ou a justiça penal), ou mantém leis que violam a dignidade humana, o Judiciário se sente obrigado a intervir para dar efetividade à Constituição. Esse entendimento resultou em marcos para minorias, como a criminalização da homofobia e o reconhecimento das uniões homoafetivas , e também se refletiu na agenda interna do ministro, que defendeu a ampliação da participação de mulheres e a diversidade racial nos tribunais.

O Balanço das Falas Polêmicas e o Risco do Protagonismo Partidário

A trajetória de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal deve ser analisada sob a ótica da necessidade e, simultaneamente, dos riscos institucionais gerados pela adoção de um “partidarismo de princípios.” Embora o ministro tenha deixado o STF com a convicção de ter cumprido seu papel de “contrapeso” contra a erosão democrática , a forma como ele conduziu essa defesa levantou sérios questionamentos sobre a neutralidade e a legitimidade da Corte.

A análise crítica aponta para um perigo central na atuação de Barroso:

- A Perda da Neutralidade Simbólica: Ao empregar uma retórica de combate político explícito, com frases como “Perdeu, mané, não amola!” e “nós derrotamos o bolsonarismo”, Barroso comprometeu a fundamental aparência de imparcialidade que se exige do Poder Judiciário. A função do juiz constitucional é julgar a legalidade dos atos dos poderes, e não se declarar vitorioso sobre uma facção política ou ideológica específica. Essa postura transformou o ministro em um combatente político, abrindo caminho para que adversários o acusem de ser “sempre tendencioso”, o que mina a confiança pública na capacidade do STF de arbitrar conflitos de forma isenta.

- A Fragilização do Processo Democrático: O alinhamento ideológico em pautas sociais e de costumes (aborto, drogas) reforça a crítica de que o STF está praticando o ativismo judicial que Barroso tentou refutar. Embora justificado como “protagonismo” para corrigir a omissão legislativa , a intervenção em temas de alta divergência moral e social (onde o Congresso representa o consenso político, mesmo que lento) substitui o debate democrático por um veredito judicial. Isso cria o risco de uma “tirania judicial,” na qual os juízes, não eleitos, impõem agendas ideológicas, desresponsabilizando o Legislativo e minando o princípio da separação de Poderes.

O legado de Barroso é, portanto, duplo. Se, por um lado, ele deixa um STF que conseguiu evitar a ruptura institucional , por outro, ele legou uma Corte mais politizada e ideologicamente marcada, cuja credibilidade está em jogo. A consolidação do Judiciário como um protagonista ativo, justificada pela inevitabilidade do desenho constitucional , carrega o risco permanente de que futuras crises sejam tratadas não com a frieza da técnica jurídica, mas com a retórica e a paixão do partidarismo político, ameaçando a estabilidade de longo prazo da própria democracia.